- 医療的ケア児

- 在宅医療

- 小児看護

“医療的ケア”その先にある日常生活を豊かにしたい【前編】

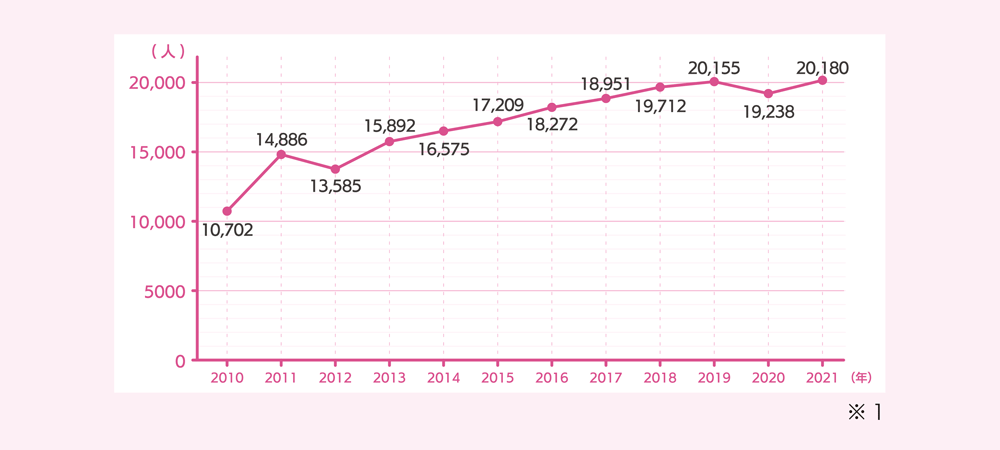

医療的ケア児は10年で倍増し、ここ数年で、医療的ケア児を取り巻く法制定や支援事業の施行が増えつつある。現在では、日本全国に医療的ケアを必要とする児は2万人以上となり、退院後に地域・家庭へ戻り、安心して日常生活を送るための「切れ目のない支援」が急務となっている。一方、法改正など枠組みの整備が進む中で、現場では人手不足に加え、多様化する児に対応するための人材育成など多くの課題を抱えている。 その様な背景のもと “医療的ケア児モデル JANA” が開発された。開発発起人である渡邉理恵先生(以下、渡邉先生)と、ユーザーである一般社団法人 日本医療的ケア看護職員支援協会の田代恵野様(以下、田代様)に、ご対談いただいた。

※1 厚生労働省『医療的ケア児について』https://www.mhlw.go.jp/content/000981371.pdf(参照 2025年1月30日)より作成

自己紹介をお願いします

渡邉先生

久留米大学に赴任するまでは、20年以上、鹿児島で訪問看護に携わっていました。大人のリハビリや看取りが中心でしたが、訪問看護は、地域社会のニーズがダイレクトに伝わってくる現場。あるとき、医療的ケア児の母親から訪問看護の依頼を受けました。困ったときの相談先やサポートを受ける場所がなく、経管栄養や痙攣のコントロールなど、孤軍奮闘されていることを知りました。当時私は、小児看護の経験がなかったため、外来受診に同行し、主治医の指導を受けたり、児のご家族から教えてもらいながらスタートし、徐々に、医療的依存度の高い児や重症心身障害児へと対象が広がっていきました。その経験から(一部のスタッフや母親だけでなく)皆でケアしていく必要性を感じ、約10年前、JANAの開発に着手しました。

田代様

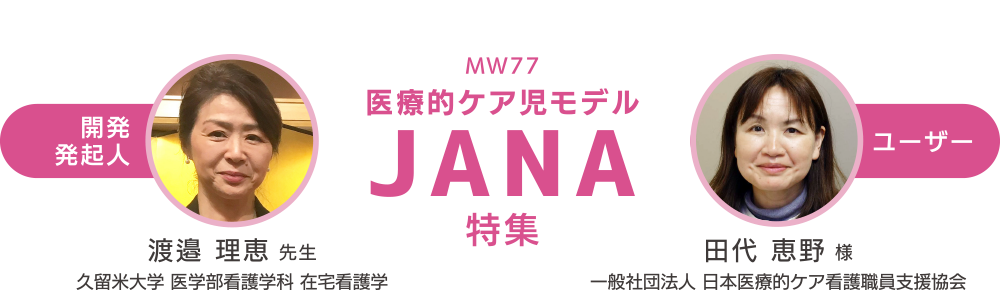

私たち、日本医療的ケア看護職員支援協会は、医療的ケア児の通いの場の支援や、卒業後の学習サポートのほか、看護職員、介護職員等のスキルアップ、小児在宅診療で活躍されている理事3名が、2023年に発足しました。事業のひとつとして、シミュレータを使用した研修を実施しており、偶然にも、協会からお声がけしたいと考えていた渡邉先生がこのモデルの監修をされていたことが決め手となり、2024年にJANAを導入しました。現在、看護職員の育成をはじめ、介護職員を対象とした三号研修や保育園での研修など様々な場所でJANAを活用しています。

医療的ケア児に係る人材育成とJANAの活用意義についてお聞かせください

JANAは心のハードルを下げる「初めの第一歩」

渡邉先生:訪問看護実習で、初めて気管切開や人工呼吸器を付けた患者さんの家に行くと、患者さんに近づくことを怖がる学生がいます。普段、その様な患者さんに対面する機会がないため、どうすればよいのか不安になりますよね。そこで、実習前に患者さんをイメージできる様に、JANAを使って演習を行いました。すると、実習後の学生から「患者さんの側で声かけすることができた」「(気管カニューレの)紐交換のときにサポートができた」という声を聞くことができるようになりました。

田代様:JANAは技術習得にとどまらず、「ひとつの吸引が医療的ケア児の豊かな日常生活につながる」というイメージをもってもらうための教材であると思っています。

渡邉先生:私たちは、気管切開の「管理」のために訪問するのではなく、気管切開をしている「人」に看護をしに行くわけです。JANAを使うことで、地域に医療的ケアを必要とする方がいることを知り、接することへのハードルを下げる「初めの一歩」につなげることができると思います。

医療的ケア児の生活は 治療ではなく日常

渡邉先生:JANAでは、技術習得だけでなく、その後の「日常」についても考えてもらうきっかけにしてほしいです。医療の介入は苦痛を伴うものですが、仕方ないと我慢している患者さんも多くいらっしゃると思います。ただケアができればいいのではなく、医療的ケアの前後の変化などアセスメントに基づいて、個別性に応じた質の高いケアが提供できるようになると良いですよね。

田代様:私もそう思います。医療的ケア児の生活は治療ではないんですよね、日常なんです。だから、ただ吸引という行為ができればよいということではなくて、学校だったら「次の授業に集中して取り組めるように吸引をしてあげよう」という配慮ができるように心がけています。

渡邉先生:子どもたちが通う保育園や学校は「医療」がベースではなく、あくまでも教育現場なんですよね。子どもたちの教育は教員が主軸で行う。そういった場所での看護は、病院とは違う配慮が必要であると思います。

それぞれの立場で できることがある

渡邉先生:在宅で常時医療的ケアに対応しているのは「母親」が95.7% ※2 に上ります。その背景には、NICUに入れる人数が限定されているため母親が対応にあたり、退院後もその流れが変わらないことが一因として挙げられます。

田代様:そうですね。それは、病院や介護の現場も然り。医療的ケアに関するレディネスは様々で、苦手意識を持つスタッフも少なくありません。しかし、JANAでトレーニングをすることで、不安軽減や経験不足を補うことができ、皆が協力し合えるようになると思います。

渡邉先生:医療者や非医療者に関係なく、JANAを使って医療的ケア児について知ることで、それぞれの立場でできることがあると気づいてほしいな、と思います。

※2 渡邉理恵『医療的ケア児を地域で迎え入れる実践的連携の必要性ー医療的ケア児の健やかな成長を目指してー』 小児保健研究(online), 81号,P.2-9(参照 2025年1月30日)

【開発秘話】

足かけ10年 皆の困りごとを反映したJANA開発

渡邉先生

この教材は在宅療養児の父親である「モハメド・エルフェキ」氏が、可視化された練習用教材を日用品を工夫して作成したことがきっかけとなり、さらにこれまで携わった多くの立場の方々の意見を集約してこの形態と機能となったものです。

10年前 身の回りにある日用品を使用した試作

- NICUやGCUの入院長期化による病床ひっ迫→在宅への移行が進む

- 社会的支援の整備は進まず、児の介護は各家庭の裁量に委ねられた

→7年間に渡り、ご家族や多職種からの意見聴取を重ね、構想を温めた

コロナ禍 久留米大学に赴任し本格的に開発を始動

- 試作モデルを送付しオンラインで講義を行うハイブリッド形式の研修会を実施

- 参加者からのヒアリング結果を集約し、モデルのブラッシュアップを繰り返した

→度重なる試作改良で研究費も限界を迎えつつあった

~2024 皆の想いといくつもの追い風がJANAの製品化を後押し

- 研修会参加者から購入を希望する声の高まり

- 医療的ケア児及び家族に対する支援法案の制定

- 大学(研究推進戦略センター)のバックアップ

2024年製品化

JANA

わたしのなまえはJANA

みんなのこえが たくさんあつまって うまれたよ ありがとう

|

渡邉 理恵 先生 久留米大学 医学部看護学科 在宅看護学 在宅看護に求められる「人と繋がり人を繋ぐ」新たな力 看護も病院中心から地域でより生活に密着した活動を展開する時代となりました。生活の場で他(多)職種がそれぞれの専門性を発揮できるようなチーム作り、職種の垣根を超えて信頼関係を基盤とした繋がる力が求められています。医療・介護・保育・教育・行政のどの立場も相互に役割を理解し、信頼して任せ、療養児(者)と家族にも力を発揮していただきながら、地域で暮らす人々の豊かな生活を支えていける人材育成(仲間づくり)にこれからも注力していきたいと考えます。 |

|

田代 恵野 様 一般社団法人 日本医療的ケア看護職員支援協会 |

|

一般社団法人 日本医療的ケア看護職員支援協会

医療的ケア児・者が生涯に渡り切れ目ない支援が得られる豊かな地域生活と共生社会を目指して 障害児(者)及び日常生活において医療的ケアを必要とする児(者)が利用する福祉・教育施設等で支援に関わる看護職員の人材育成及び職能の確立等を通して、「医療的ケア児(者)」が生涯に渡る切れ目ない支援が得られ、豊かな地域生活と共生社会の実現を目的としています。 |