- シミュレーション

- 医学カリキュラム

- 医学部

「症例ベース」のシミュレーション教育で磨く実践的臨床能力

秋田大学では、1年次よりOSCE を実施するなど早期教育を実施し、卒前教育で修得すべき医師の資質の中心であり、将来、どの分野に進んでも大切な『基本的診療技能』の質保証に取り組んでいます。今回は、医学部4年生を対象に開催された「胸部症状」の臨床推論と初期対応についてのセミナーをレポートします。

*この記事は「2024年度 医学・歯学教育教材カタログ」に掲載の記事をWEB用に書き起こしたものです。

~以下レポート~

医療面接には患者さんの命がかかっている

長谷川 仁志 先生

大学院医学系研究科 医学専攻 医学教育学講座 教授

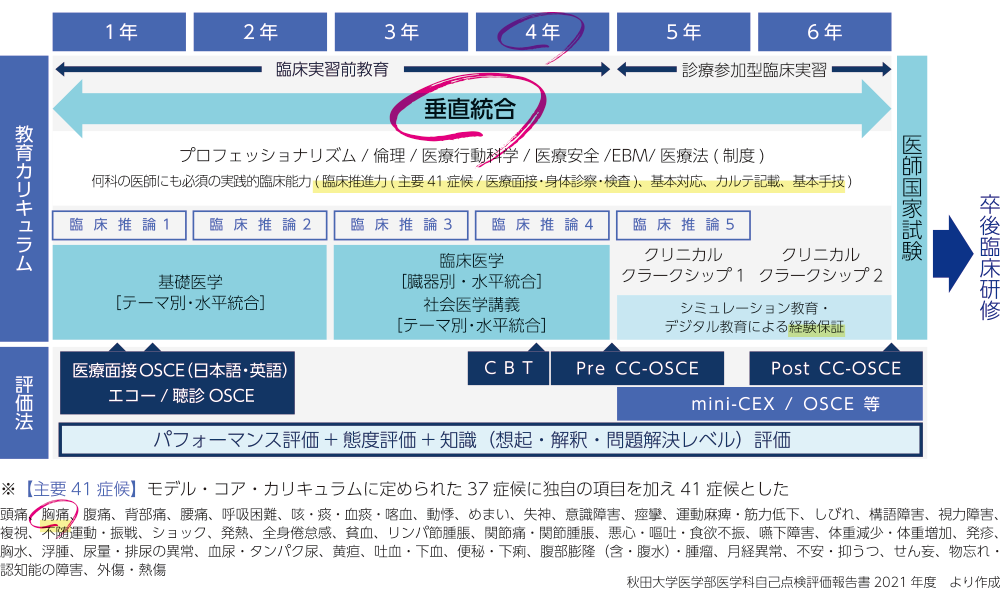

卒後ほぼ100%医師免許を取得する医学教育では、『これだけしっかり教えたからできるはずだ』 ではなく、最終的に「学生が何をできるようになったか」というアウトプットの部分が重要とされます。秋田大学では、1 年次から「症例ベース」の教育によって、医学教育モデル・コア・カリキュラムの目標に沿った、医師として、理想的な実践力と応用力の質保証を目指しております。

秋田大学医学部の教育

特長

- 1年生の段階からOSCE やシミュレーション教育の充実

- 臨床実習:10 の診療科でシミュレーション教育を利用した基本的な経験保証をつくる体制を構築

- 主要41症候※について、臨床推論と基本的対応を6年間を通じて継続的に学ぶ

将来、何科に進んでも大切な 胸痛患者さんへの

臨床推論・初期対応シミュレーションセミナー

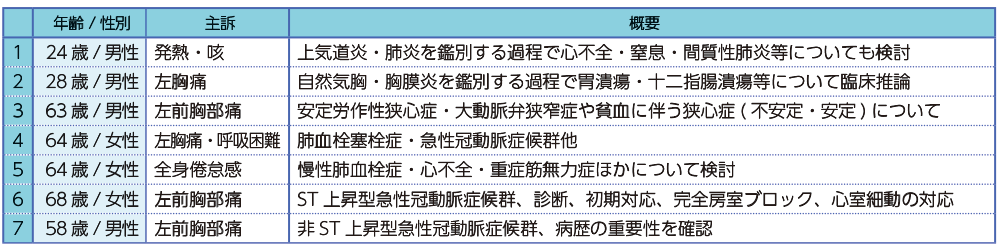

テーマ:胸痛

目 的:軽症疾患から重症疾患まで、胸痛患者さんの臨床推論と初期対応について学ぶ

症 例:6症例 30分/1症例

テーマを胸痛にした理由は、何科に進んでも重要であり、よく出会う主訴であることから選択しました。目的は、一見、軽症そうでも、急変のリスクある病態を見逃さないよう、詳細な医療面接を重視するためです。

仮説型質問を投げながら進行し、臨床推論を展開してきます。

PHASE 01 医療面接

QRSTUVに沿った現病歴の聴取

始めに、患者の容態や訴えなど基本的な情報を(指導者は患者役となり)学生に提供し、その情報を元にディスカッションを行います。

PHASE 02 症例体験

診断のためのアセスメント

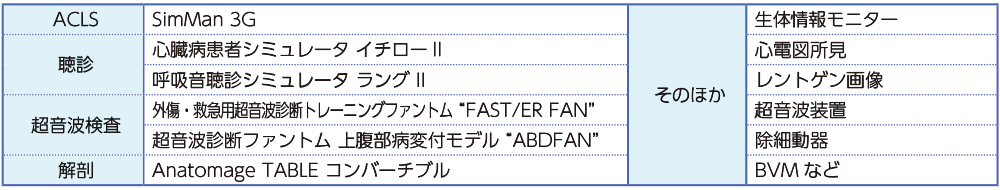

イチローやラングを使用した聴診や、腹部ファントムを使用したエコー検査を通して症例体験と情報収集を行います。関連疾患も同時に体験し、結果的に、35症例前後に触れることができます。

PHASE 03 急変対応

初期対応のシミュレーション

急変場面に対しSimMan3G を使用して、気道確保~心臓マッサージ~除細動のシミュレーションを行います。

PHASE 04 解剖理解 デブリーフィング

痛みのメカニズムを知る

神経の走行や、視覚連動路・冠動脈の走行などを見せながら解説を行います。

必要物品

解剖と病態の垂直統合

なぜ、右冠動脈閉塞では徐脈性不整脈を生じやすいのか。

基本的なことも“Impressive” に教えることで記憶に残りやすいと話す同氏

秋田大学では、1 年次から卒後まで、人体の構造や機能、臓器や器官の働きと病気・病態を関連させて学ぶ「垂直統合」によって、理解を深めていきます。

今回のセミナーでは、II、III、aVf のST 上昇型急性冠症候群患者さんへの対応中に突然、徐脈(完全房室ブロック)になる状況をシミュレーションで体験後、アナトマージテーブルを用いて、心臓の刺激伝送系と冠動脈の走行・分枝を確認し、右冠動脈の閉塞で、徐脈性不整脈を生じやすい機序を学びました。実体験後の学びは、生涯記憶に残るような効果があります。

デジタル教材の活用

日本は献体の数が多いので、解剖自体に困ることはありません。しかし、繰り返し解剖に触れることが重要だと考えていますので、いつでも何回でも触れることができるという点でデジタル教材は有用です。また、授業の事前事後学修にも最適です。事前に学修教材として提供すれば、何もない状態から学ぶよりも、さらにレベルの高い所にゴール設定をすることができます。

オンライン会議システムで複数のカメラを利用した大人数でのオンライン・シミュレーションセミナーも積極的に取り入れています。その際、『経験の浅い医学生』が対象の卒前教育では、少人数かつ対面で、手を動かしながら実践に近い形で経験を積むことも必須であり、対面とオンラインシミュレーションを併用して繰り返し経験値を上げることを心がけています。

一方、 『臨床経験が多い医師・医療者』が対象の場合は、各自が頭の中で実践イメージをつくることができるので、オンライン・シミュレーションセミナーで経験値を積むことは、より効果的と考えられ、今後の医師・医療者生涯教育における積極的な展開を検討しております。

|

長谷川 仁志 先生

大学院医学系研究科 医学専攻 医学教育学講座 教授 |

|

ご経歴 秋田大学 医学部 医学科 1988年03月卒業 秋田大学 医学研究科 博士課程 1994年03月修了 (医学博士) 秋田大学大学院医学系研究科 医学教育学講座 教授 2013年~ 秋田大学医学部附属病院 総合臨床教育研修センター長 2014年~2018年 あきた医師総合支援センター長 2014年~2018年 秋田県医師会 理事 2012年~ 日本医師会 生涯教育推進委員会 委員長 2016年~ 日本医学教育学会 理事 2020年~ 総合内科専門医、循環器専門医、米国内科学会fellow |

この記事はダウンロードしていただけます